95- 01/12/2025 « Pourquoi l’expérience vécue de la maladie ne suffit-elle pas à devenir patient partenaire ? » Pour le savoir Selfpower Community est allé à la rencontre de deux femmes engagées, Anne Ferjani-Grandmougin et Camille Schwartz. Elles racontent comment la formation au partenariat patient a bouleversé leur regard sur la maladie et redéfini leur place dans le système de soins. Un parcours d’apprentissage et de transformation personnelle, où l’on retrouve tous les marqueurs de l’empowerment individuel. L’article répond aussi à la question « Comment devient-on patient partenaire ? » en interrogeant une responsable du Diplôme Universitaire partenariat patient de l’Université Paris-Est Créteil.

« Vivre avec une pathologie chronique ne suffit pas à faire de vous un patient partenaire. On le devient après avoir travaillé sur soi, pris du recul et trouvé une juste distance pour transformer son vécu en expérience utile aux autres. » — Anne Ferjani-Grandmougin

« Je ne voulais pas que d’autres jeunes femmes traversent les mêmes difficultés que moi. Pour faire bouger les choses, j’ai compris qu’il me fallait acquérir des compétences. Notre professionnalisation est essentielle — mais il est tout aussi impératif de former les soignants à la réalité vécue par les patients. » — Camille Schwartz

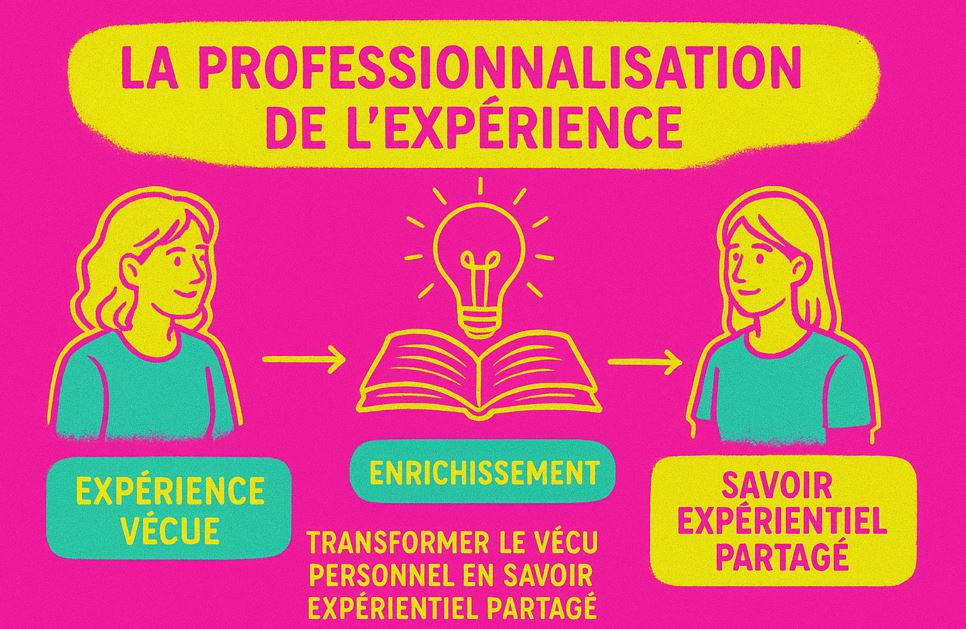

Devenir patient partenaire ne s’improvise pas. Si l’expérience vécue constitue un socle essentiel, elle doit être enrichie, structurée et mise en perspective pour devenir une ressource transmissible. C’est tout l’enjeu de la formation : offrir un cadre réflexif et des outils concrets pour transformer le vécu personnel en savoir expérientiel partagé. Les participants apprennent à trouver la juste distance émotionnelle, à adopter une posture d’écoute, à comprendre le fonctionnement du système de santé et à dialoguer d’égal à égal avec les professionnels. Ce cursus de professionnalisation ancre l’engagement dans une démarche éthique et collaborative, où la parole du patient gagne en légitimité, et en impact.

La valeur ajoutée du partenariat patient

Le patient partenaire enrichit et humanise le parcours de soins. En apportant un soutien émotionnel et pratique, son intervention complète — et parfois dépasse — le cadre strictement médical.

Ainsi, certains patients n’osent pas dire à leur médecin qu’ils ont interrompu leur traitement à cause d’effets secondaires trop lourds. Lors de leurs échanges avec un patient partenaire, ils se confient plus facilement, se sentant compris et écoutés sans jugement. Ce climat de confiance libère la parole et ouvre un espace d’ajustement. Les patients partenaires peuvent ensuite relayer ces informations lors de réunions pluridisciplinaires, contribuant à faire émerger des solutions plus adaptées : changement de molécule, accompagnement complémentaire ou aménagement du traitement.

Autre exemple d’influence très positive, voire de renaissance grâce au partenariat patient : Marie, ancienne athlète de haut niveau, a vu sa carrière brutalement interrompue par une pathologie neurologique. Dans un centre de réadaptation, elle est équipée d’une orthèse électronique de dernière génération qui lui permet de reprendre une activité sportive. Elle découvre alors le char à voile, une révélation qui lui redonne goût à la liberté, à la vitesse et à la maîtrise de soi. L’adaptation du matériel réunit soignants, ingénieurs et sportifs dans un partenariat inédit. Marie s’entraîne intensément, devient pilote d’essai, puis s’engage dans une association où elle initie des personnes en situation de handicap — notamment de jeunes amputés — aux joies de ce sport. Aujourd’hui elle intervient en tant que patiente partenaire et transmet son expérience à ceux qui, comme elle, ont dû se reconstruire et repousser leurs limites.

Les patients partenaires aident leurs pairs à retrouver un élan de vie, à se projeter à nouveau, à renouer avec le désir d’agir. Ils “tirent littéralement du trou” des personnes qui s’étaient résignées.

Les obstacles à surmonter

Si les bénéfices du partenariat patient sont tangibles, sa mise en œuvre reste semée d’embûches.

Le principal obstacle demeure la fatigue des patients partenaires, dont le rétablissement fluctuant rend l’engagement variable.

« Il arrive que la maladie reprenne le dessus, rappelle Anne Ferjani-Grandmougin, et que le rôle de patient partenaire ne puisse se construire qu’à la mesure de ses forces du moment. »

« Nous faisons aussi face à une méconnaissance persistante du rôle des patients partenaires de la part des soignants, ajoute Camille Schwartz. Certains perçoivent notre présence comme une dépense ou une intrusion. C’est souvent une question d’égo mal placé. »

Le manque d’information et de reconnaissance institutionnelle freine encore l’intégration pleine et entière des patients partenaires dans les équipes de soins.

Le Diplôme Universitaire : professionnaliser l’expérience vécue

Les Diplômes Universitaires (DU) accompagnent cette transformation. Ils forment des personnes vivant avec une maladie chronique à devenir acteurs de la démocratie en santé, capables de mettre leur expérience au service d’autres patients et des professionnels.

Les DU favorisent le processus de maturation à travers des ateliers interactifs, des jeux de rôle et des échanges entre pairs et soignants. Les participants développent des compétences clés : écoute active, communication bienveillante, ajustement de posture et compréhension du système de santé.

L’empowerment[i] est au cœur de cette pédagogie puisqu’il s’agit de transformer une épreuve intime en ressource collective, de mobiliser ses capacités pour contribuer à une offre de soins plus humaine, plus juste et plus participative.

Parmi les 13 universités françaises* proposant des formations au partenariat patient, le DU “Patients partenaires pour le médicament et la démocratie en santé”, ouvert en 2021 à l’Université Paris-Est Créteil, se distingue à plusieurs titres :

• il est dispensé à distance, ce qui le rend plus accessible, plus économique et plus respectueux du rythme des participants,

• il est ouvert à tous les malades chroniques, sans distinction de maladie,

• il intègre un enseignement spécifique sur le médicament, abordant la pharmacologie, le cycle de vie du médicament et ses enjeux de santé publique.

Comme d’autres DU, il comprend également des cours sur le décryptage du système de santé, sur les enjeux de la démocratie sanitaire, sur les parcours de soin des maladies chroniques et ceux plus spécifiques des maladies rares Durée de la formation : 114h sur un an Pour en savoir plus : https://www.u-pec.fr/fr/formation/du-democratie-sanitaire-medicament-patient-partenaire

* Bordeaux, Brest, Côte d’Azur, Grenoble, Lille, Lorraine, Lyon 1, Montpellier, Nantes, Paris-Est-Créteil, Rennes, Sorbonne, Strasbourg.

Patients partenaires : vers une nouvelle gouvernance du soin

L’émergence des patients partenaires s’inscrit dans une transformation progressive du système de santé, où la parole du patient prend toute son importance. Plusieurs facteurs ont contribué à faire évoluer les rapports de pouvoir vers une gouvernance plus partagée du soin.

- la promulgation de deux textes majeurs

— la loi du 4 mars 2002, qui reconnaît des droits individuels et collectifs aux patients,

- la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016, qui privilégie l’expression « démocratie en santé » à celle de « démocratie sanitaire ». Ce glissement sémantique traduit une conception plus globale de la santé, qui ne se limite plus au cure — le soin médical — mais inclut aussi le care : l’attention portée à la qualité de vie, à l’écoute, au parcours et à l’accompagnement des personnes.

- l’action continue des associations de patients,

- l’évolution des pratiques médicales vers une approche centrée sur la personne,

Dans cet environnement en mutation, les patients partenaires, apparus dans les années 2010, s’inscrivent dans l’héritage des collectifs de patients qui ont défriché le terrain de la représentation et du contre-pouvoir. Ils s’en distinguent toutefois par une approche plus individuelle. Leur engagement est personnel. Ils évoluent le plus souvent en dehors des cadres associatifs traditionnels. Porteurs d’expériences singulières, ils ne se reconnaissent pas toujours dans la “voix officielle” des associations, parfois institutionnalisées ou trop normées. Rappelons que les 168 associations agréées par le ministère de la Santé ne couvrent pas l’ensemble du paysage patient : certaines sont composées d’aidants ou de consommateurs, et non de patients eux-mêmes.

Que ce soit lors d’interventions de proximité ou au sein d’instances nationales, les patients partenaires revendiquent indépendance, agilité et adaptabilité. À l’instar de la médecine narrative[ii], ils s’appuient sur une approche directe, expérientielle et humaine, fondée sur la relation de personne à personne. Leur démarche repose sur la transmission, la co-construction et la reconnaissance mutuelle, plutôt que sur la représentation ou la défense des droits.

S’ils évoluent parfois en marge du monde associatif, les patients partenaires en partagent les valeurs — mais les incarnent de manière plus souple, plus expérientielle, plus réflexive. Ensemble, ils participent d’un même élan : celui d’une démocratie en santé toujours en mouvement, vivante, plurielle et ambitieuse.

Marie-Georges Fayn

Pour en savoir plus, se reporter à mon dernier ouvrage https://www.presses.ehesp.fr/produit/lempowerment-des-patients/?srsltid=AfmBOopKuTgrJ5uE_SOermaw0ERw-i6nEDDlJAw4aI01VqVu6CM23Kzd

[i] L’empowerment individuel se présente comme un parcours initiatique qui métamorphose un individu vulnérable mais décidé à ne plus subir une situation en une personne résiliente, consciente de ses fragilités, mais en capacité de les dépasser par l’acquisition de savoirs et par l’adaptation de ses comportements.

Il se mesure au travers de plusieurs critères

- auto-conscience, agentivité : affirmation de soi, de son identité, sa singularité, en toute indépendance,

- conscience critique d’une situation injuste, opprimante, oppressante, analyse de ses causes

- auto-efficacité, estime de soi : quête d’information, capacité à construire un savoir propre à partir des

- connaissances et des compétences dont on dispose ou que l’on acquiert, capacité d’accéder aux ressources (épistémologiques, techniques, logistiques, financières… ),

- auto-détermination : capacité à prendre des décisions,

- retours et contreparties obtenues du fait de cet engagement, diplôme, nouveau statut et rôle…

- résilience : capacité à grandir à travers l’épreuve ou les difficultés,

- volonté de s’engager au service des autres : l’empowerment individuel s’inscrit alors dans une dynamique collective

[ii] La médecine narrative s’intéresse à l’histoire du patient — mais aussi à celle du médecin — et à la façon dont ces récits se rencontrent et s’entrelacent au cours de la consultation. De cette rencontre naît un nouveau récit, porteur de sens, de compréhension mutuelle et d’ouvertures possibles vers le changement.

En postant un commentaire sur www.selfpower-community, vous acceptez les règles de l’espace réaction et reconnaissez à www.selfpower-community la capacité de ne pas publier certaines contributions sans avoir à motiver cette décision.

prendre connaissance des règles